Lucia Serrano Pereira (*)

Esse cabelo, de Djamilia Pereira de Almeida. Narrativa forte, onde a autora estabelece a história de Mila, a personagem, que nasce em Luanda e vai ser criada em Portugal, com sua avó e a família portuguesa. Sua mãe negra, angolana, e o pai português, branco. Através da história de seu cabelo vai desdobrando as questões de sua origem, da infância e adolescência, recriando o difícil de constituir um caminho onde se acha entre os dois lugares com toda a problemática que isso implica, a tradição do colonialismo.

O cabelo revolto, crespo é indomável aos olhos e mãos das cabeleireiras portuguesas que tentam literalmente “domá-lo”. A cabeleireira da avó Lúcia vai tentar “abrir o cabelo”, o que significa torná-lo maleável, alisá-lo, no fim das contas. E a cada vez nos encontramos com a “química abrasiva” que este “tratamento” implicava. Metáfora exemplar do que implica torná-la ou consolidá-la como a mais portuguesa de sua família, ela que era clara mas que tinha esse cabelo e que vai desdobrando a história familiar de quatro gerações que navegam entre Portugal e Angola, com a dor e a crueza que essas vidas encontram.

Uma delas, a do avô que vai a Portugal com um filho que precisava tratamento, nascido com uma perna mais curta que a outra, e que busca um hospital em Lisboa, pois em Angola não poderia ter os cuidados médicos de que precisava. Onde a vida vai ficar orbitando em uma pensão perto do hospital, assim como tantos outros africanos e “retornados”. A pensão Covilhã, superlotada, como uma colônia de leprosos onde os doentes passam anos “tendo da cidade apenas um vislumbre, e do país somente o conceito de chanfana”, o prato típico português.

Mas, de fato, vivem não em Lisboa, e sim em uma pocilga, malas, roupas sujas e garrafas vazias que acabam sendo o quarto dos doentes e de seus agregados. O avô de Mila não foi para Portugal como imigrante, para trabalhar, foi para passar um tempo buscando o cuidado do filho, mas ali terminou ficando por toda a vida em um verdadeiro gerúndio do mal-estar, degradado, em meio aos tratamentos intermináveis e certamente precários. A experiência dos que ficam à margem e o engano em pensar em ser um cidadão português.

Acompanhamos a questão da pertença e de sua problemática revirada entre o desamparo, dor, a esperança e a ilusão; e a busca de produzir um outro caminho. Disso se faz a matéria do livro, contundente.

Um fragmento se destaca, na minha leitura, com o impacto do acontecimento, histórico, mas com a surpreendente escolha narrativa, sua forma que, como diria Cortázar, pode produzir a força para um nocaute certeiro.

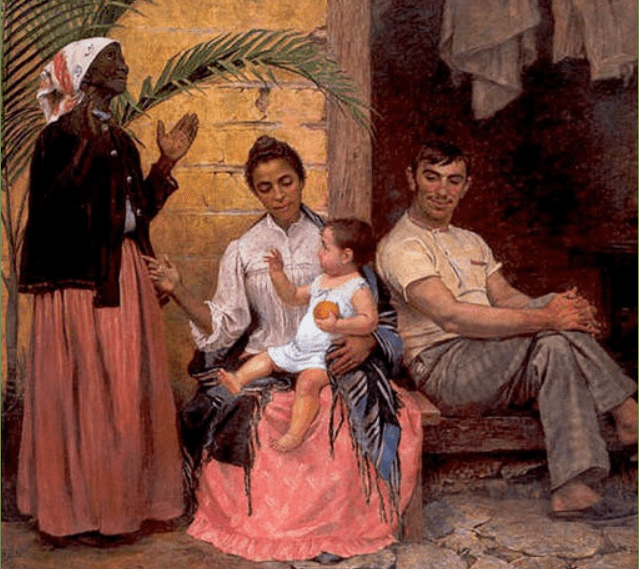

Djamilia escolhe a famosa foto tirada no Arkansas: é a entrada da estudante preta, Elisabeth Eckford com seus livros rumando à aula, cercada por um grupo enfurecido esperando sua entrada na porta do Colégio, aparecendo em especial, em segundo plano, uma das mulheres brancas vociferando atrás da menina (que tinha 15 anos na época). Era um momento crucial, nove jovens negros que cumpriam por ordem judicial de integração racial no país o direito de frequentar o Central High School. E que ficaram conhecidos como “Os Nove de Little Rock”.

O capítulo nos toma de surpresa quando Mila relata, sempre pelo fio do cabelo:

“Uma das poucas fotografias em que surjo penteada foi tirada por um Will Counts em setembro de 1957.” E diz “É talvez estranho que, sendo um autoretrato meu, tenha sido capturado por outra pessoa, à entrada do Liceu Central de Little Rock, no Arkansas, muito antes de eu ter nascido, e que tenha se tornado um símbolo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América”.

Tira o chão do leitor esse “meu retrato, muito antes de eu ter nascido”. Sabemos da questão que está posta, e a forma na qual ela se deixa tomar na linguagem a transporta, e a nós leitores, para dentro da cena com seu horror. Punctum de Barthes, estilete, corte, a imagem mais a forma de narrar.

O que nos precede, e que nos concerne profundamente; que recai sobre minha foto mesmo antes de ter nascido, diz Mila, e que comporta incidências inconscientes, invisíveis sobre si mesmo, na singularidade e no coletivo; registro desses efeitos.

E logo na sequência, ainda a afirmativa que desorienta: “Ainda mais estranha e difícil de explicar é a circunstância de eu ser todas as pessoas do retrato ao mesmo tempo.”

A fotografia não é a captura de um episódio particular em sua vida, ela continua, mas sim a radiografia de sua alma. A imagem enganadoramente impassível de Elisabeth Eckford que aparece à frente, e o grupo que segue atrás dela, com os gritos, acompanhando sua entrada. A narradora chama a atenção sobre o braço crispado com o qual segura o caderno, a concentração dos músculos quase como se fosse ela que se segurasse neles, podemos dizer. O medo de deixá-los cair e ser engolida por aquelas moças.

E em linha de continuidade segue apontando a violência da imagem concentrada “nos meus dentes cerrados acossando uma desconhecida”. Surpresa. Assim ela é também a outra do ódio, representante da violência extrema, esta que Mila/Djamilia aponta como o que vem por dentro, isso que nos aliena, subjuga, que é mortífero. “Sou os curiosos penteados” que vem atrás para se divertirem um pouco. Trata-se de uma auto-perseguição, ela diz, e da tentativa diária de lhe ser indiferente.

O giro incrível desta narrativa é o de colocar o olhar direcionado não propriamente à perseguição e discriminação que já é por demais evidente na imagem, mas de tomá-la para nova torção, ler a alma, para dizer desta mesma distribuição dos lugares; mas, podemos pensar, desde a Outra cena, como diria Freud. E que trabalha subjetivamente, aqui, como mandato. Não é a Outra cena em sua permeabilidade. É a palavra que vem “por dentro” de um ideal (supremacista, como ela pontua, assim como o fascismo, nazismo, fundamentalismo…) portanto de um simbólico exilado de sua função de referência e propiciatório de um lugar para o sujeito – mas do traço congelado, paralisado, totalizado, em posição de domínio.

Ela lembra a seguir da colega do nono ano, que tinha o rosto marcado pela varicela e que dizia preferir abortar a ter um filho preto. Ou da garçonete do balcão da Central que, depois da atender todos os clientes, trazia sua conta por último, com cara de asco.

Mas ao mesmo tempo, diz não as identificar com as moças brancas do retrato. E não as reconhece porque “as raparigas brancas do retrato são nada menos do que eu em miniatura, little rock, mulata das pedras.”

Se reconhece como sendo ao mesmo tempo a perseguição e a fuga, desfigurando-se. “Essa imagem captura o supremacista em mim, o espírito agressor que me estraga os dias” mesmo que ninguém ou nada a tenha agredido de fora naquele momento. Já não depende dessa contingência. Tem a ver com essa voz que sussurra: que se deve desviar os olhos dos senhores policiais, que se deve falar baixo, que se reclame pouco nos trajetos ou nos ônibus, “que desimpeçamos o caminho, que em assuntos importantes mudemos de sotaque ao telefone” que se desapareça dos corredores, com pedidos de desculpas e muitos silêncios. O que está implícito na timidez que diz também da mágoa de tantos cabelos crespos com os quais cruza nas ruas de Lisboa. As moças com ódio na foto são a perturbação, o nervoso que dá, e do qual ela tem vergonha, se no trem um negro atende o telefone falando alto. ““Chiu: fala baixo”, dizem-me, digo a mim mesma, “cuidado com as pessoas”.

Em tempo, impossível não ligar esse cabelo ao fato recente do assassinato da moça Masha Amini, no Irã, há poucos dias. Masha foi detida pela polícia por ter o véu islâmico mal colocado, apareciam algumas mechas do cabelo por fora do véu, esse o crime. Ela foi levada à Delegacia da Polícia da Moral – que faz a vigilância e controle do cumprimento das normas islâmicas – com atenção especial à forma das mulheres estarem vestidas. Poucas horas depois, estava morta. E desde aí vem se avolumando os protestos importantes (que já estavam acontecendo, cada vez mais) com relação ao sistema de violenta repressão fundamentalista no país.

Fundamentalismo, núcleos loucos na subjetividade, que não passam por nenhum enlace possível que suporte as diferenças: um traço imperativo vige com totalidade. Antígona no Irã, artigo de Maria Martínez Bascunãn no El País desse domingo, relembra a tragédia de Sófocles onde a jovem Antígona desafia as leis da cidade por princípios que são éticos, para além das ordens do tirano. Relação com as mulheres iranianas que perderam todos os seus direitos, mas que têm encontrado, com toda a dificuldade e coragem, meios de denunciar e pedir socorro ao mundo.

É preciso levar em conta, perto, o que está em nosso contexto, não em outro planeta. Como lidar com o que vem do Real de nosso tempo. “Cuidado com as pessoas” pode conter leituras e posições que apontem caminhos bem diferentes. Façamos as escolhas.

(*) Lucia Serrano Pereira é psicanalista, membro da APPOA.

***

As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.