Simone Mainieri Paulon (*)

Que posso fazer além dos pix que já fiz? Sabes onde precisam mais de doações? Tem espaço pra voluntárias no abrigo em que estás atuando? Vamos propor uma ação para as crianças do abrigo? Me sinto tão culpada de não poder ajudar mais… Que posso fazer?!?!

Neste longo “Ensaio sobre a Cegueira” que, há um mês, toda/os gaúcha/os vimos protagonizando, estas são algumas das perguntas que não paramos de responder. Se na ficção do conto de Saramago era o sentido do olhar que inexplicavelmente faltava à cidade inteira, na distopia vivida na catástrofe político-climática do RS é a sensação de impotência que nos toma a toda/os de modo assolador. Dos experimentados trabalhadores da defesa civil resgatando corpos e salvando vidas em lugares submersos, às hordas de voluntária/os que se lançaram às ruas para cozinhar, transportar, apoiar, agasalhar ou mesmo transformar suas casas em abrigos improvisados, passando por emigrantes distantes organizando redes internacionais de doações, não há uma só pessoa cujo testemunho não contenha profundo sofrimento por não poder fazer mais do que, seja lá em que proporção ou valor, já está fazendo.

É curioso pensar que este imenso contingente de cidadã/os espalhando solidariedade, esforços e dinheiro pelo RS afora, não é composto exclusivamente por agentes humanitários, profissionais de assistência, abonados benfeitores e, talvez, sequer por pessoas que usualmente são empáticas à dor de outrem. Que poderosa energia é esta que nos chega com a força das águas e nos confronta com a ambiguidade de tanta/os de nós querendo fazer tanto e sofrendo por não poder fazer mais?

O psicanalista Donald Winnicott em seus estudos sobre a onipotência infantil nos dá uma pista sobre as reações emocionais despertadas por algo frente ao que nos sentimos muito pequenos. Ele afirma que até alcançar certo amadurecimento psíquico, o bebê sequer sabe distinguir que seres “externos” a ele é que se movimentam, a fim de prover o que necessita. Até que já não lhe seja suficiente esboçar um pequeno gesto, um sinal de choro para surgir o alimento, o afeto, a proteção de que necessita, o bebê entende que sua própria mente mobiliza o mundo a seu favor, e que ele próprio seja o mundo.

Daí a expressão corriqueira que usamos para referir sujeitos que continuam autocentrados, mesmo em idade que a onipotência infantil já não se justifica como etapa necessária ao amadurecimento psíquico, como alguém que acha que seu umbigo é o centro do mundo. É que o tombo desta descoberta não é pequeno. E ultrapassar a fantasia de domar o mundo a partir do princípio do prazer exige um doloroso e constante confronto com a própria pequenez. Confronto este que a humanidade parece relutar em fazer quando, tal e qual um bebê esperneando frente à realidade que se impõe e limita seu desejo narcísico, recusa-se a enxergar os avisos dados pela natureza de que ela não é inesgotável.

Há algo deste esperneio na luta dual entre as forças de solidariedade e de perversidade trazidas à tona com as águas que inundam nosso estado. Doações gigantescas ao lado de desvios de verbas públicas com fins eleitoreiros; voluntária/os abnegada/os misturada/os a saqueadores oportunistas… Entre as muitas expressões do pior e melhor da humanidade emergindo com a mesma crise, vemos, ainda, senador da república argumentando não haver qualquer relação entre a alteração dos padrões climáticos mundiais com a emissão de gases de efeito estufa; assim como grupos de cientistas da UFRGS elaborando projetos de reconstrução e soluções possíveis para o estado, sem que alguém lhes tenha demandado.

Ao negacionismo climático vêm se somando muitos outros: o científico (importando tecnologias e profissionais de fora do estado, que desprezam conhecimentos locais ofertados por técnicos e centros de pesquisas reconhecidos internacionalmente) e o político (neutralizando debates cruciais sobre políticas ambientais e responsabilidades públicas sobre escolhas feitas – à ex. da flexibilização da legislação ambiental estadual – que agora mostram suas consequências).

No limite caricatural do ufanismo gaudério, as façanhas cantadas em hino agora têm sido evocadas em alusão à capacidade de superação de um povo combalido que sairá triunfante da catástrofe que assolou o estado. Nada contra explorar as raízes culturais para animar um povo, que tem uma árdua e longa tarefa de reconstrução pela frente. O problema reside no risco de utilização deste afã colaborativo, desta onda solidária que se alastrou junto com as águas, para encobrir a irresponsabilidade dos gestores públicos que negligenciaram estudos e alertas do que estava por acontecer no RS.

Eduardo Galeano, em poema que celebrava o dia mundial do meio ambiente com o sugestivo título “A natureza não é muda”, alertava que “As catástrofes se chamam de naturais, como se a natureza fosse o carrasco e não a vítima”. Concordando com o poeta uruguaio, outro hermano do Prata, o psicólogo social Pichon Rivière, escreveu, em 1967, um texto intitulado “Inundados”, no qual descreve as reações psíquicas observadas em uma comunidade atingida por uma enchente. Frente à impotência que o sofrimento de muitas perdas de toda uma comunidade mobiliza, Pichon-Riviére destacava a negação da realidade como mecanismo de defesa mais primário de que os atingidos lançam mão. Seja recusando-se a sair de casa achando que pela força do pensamento mágico as águas não o atingirão; seja lançando-se em ímpetos salvacionistas, em operações imprudentes que podem aprofundar o incidente, há sempre um componente oportunista que se introduz na brecha aberta pela angústia coletiva. Diante do momento de impacto causado pela enchente “se descobrem reações de egoísmo ou altruísmo, compulsão a ajudar que vai mais além das capacidades de fazê-lo”.

Destaco esta entre as reações psicológicas observadas na comunidade argentina de “Inundados”, porque a etapa recém iniciada de retorno às casas e cidades enlameadas parece confirmar que há algo de ambíguo no entusiasmo que o voluntariado vem despertando, que precisa ser contextualizado. É lindo, e necessário dada as dimensões desta catástrofe, ver a mobilização de contingentes de pessoas de todas as classes, cores, lugares e formações, disponibilizando-se para apoiar e minimizar perdas de quem, muitas vezes, sequer conhecem. Mas é perigoso, para não dizer inescrupuloso, valer-se da fragilidade psíquica que uma situação de intenso sofrimento coletivo provoca para ampliar projetos políticos negacionistas e desresponsabilizar sujeitos e instituições que contribuíram com a destruição ambiental geradora do caos instalado com a crise climática no RS. Os esforços e investimentos necessários à reconstrução do RS não podem ser sustentados por compulsões salvacionistas e anseios ativistas que a angústia de assistir o sofrimento dos desalojados pela TV, no primeiro momento desta enchente, acionou em toda/os nós.

A bem-vinda e necessária solidariedade que abraçou o RS há mais de um mês, não pode servir para tirar o foco do que esta catástrofe ensinou: não temos mais tempo para fantasias infantis de dominação da natureza. O tempo do princípio do prazer que parece ter regido políticas ambientais até agora, está esgotado. Ou enfrentamos como “gente grande” esta lição que a imponente mãe natureza está nos ensinando, ou ficaremos na lanterna dos afogados, como crianças esperneantes recusando-se a reconhecer o que a realidade atirou em nossas caras, ao invadir nossas casas.

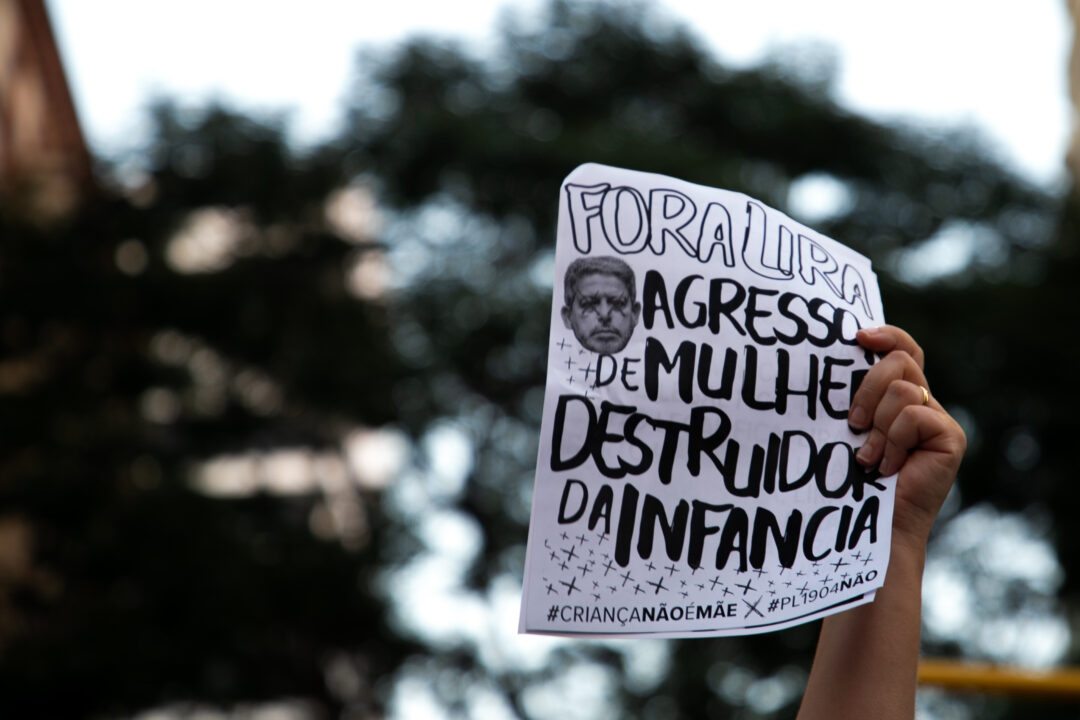

Entre o ativismo desenfreado e o imobilismo que a imponência da natureza provoca, a cena observada em um abrigo de mulheres e retratada em dois momentos, nas imagens acima, traz a potência de um gesto.

Dona Sueli chegou destroçada de sua tentativa de entrar pela primeira vez na casa que deixara às pressas, mal tendo tempo de acondicionar alguns pertences em cima dos armários, enquanto a água subia velozmente. Contava que após andar na lama e desviar dos entulhos que lotam as ruas em toda sua região, não conseguiu entrar em casa, pois havia um corpo boiando que se engatou no portão e impediu seu único acesso. Ninguém podia mexer no morto, enquanto uma autoridade pública não o tirasse de lá. Sumo de necropolítica materializada na narrativa levada ao grupo que discutia alternativas para que as mulheres se apoiassem na difícil tarefa de reencontro com o que foram um dia suas moradas. Para se encorajar a retornar no dia seguinte e iniciar a pesada limpeza, tentando se reapropriar do pouco que as águas não levaram, Dona Sueli contou com a companhia de outras mulheres do abrigo. O que encontrou, porém, ao superar a barreira sinistra do primeiro dia, não foi menos devastador. De volta ao abrigo, dizia não achar palavras para expressar tamanha dor de ver a casa que construiu para viver com a filha e netas, transformada em lama e lixo. Mônica, uma mulher trans, venezuela que, entre as atividades exercidas para sobreviver como imigrante, é maquiadora, buscou o kit de que conseguiu salvar da própria casa inundada dias antes e resolveu que iria “levantar o astral” da amiga, fazendo-a sentir-se mais bonita. E fez!

O contraste das duas imagens fala não apenas de dois momentos distintos da dor experimentada por quem está começando a se deparar com suas casas/vidas/memórias devastadas pelas inundações. Fala também de potências possíveis a serem inventadas em meio às políticas de morte que parecem só reafirmar nosso não poder.

Não é só o RS que precisa urgente reverter sua relação com um planeta colapsado por lógicas predatórias e negacionistas que usurpam o corpo da mãe natureza como se ela pudesse estar eternamente ali, a serviço de alimentar o insaciável prazer de uns poucos umbigocentrados (e aqui o uso do gênero apenas no masculino não é acidental).

Respondendo, então, aos muitos questionamentos sobre “que mais posso fazer?”: Continuem doando, sigam mobilizada/os como puderem, e não desistam de fazer chegar gestos solidários em quem esteja precisando “levantar o astral” como estamos toda/os aqui no RS. Mas, para além dos bens, serviços e apoios concretos que as doações e voluntariado estão assegurando, debata a política ambiental de sua casa, de cada um à sua volta, de gestores públicos atuais, e fique alerta aos planos de governo de próxima/os candidata/os. Consciência ecológica não pode se restringir ao número de sacolinhas plásticas que consumimos.

Uma vez varrido o mar de lama hoje esparramado em nosso estado, espero que esta onda de energia solidária também trazida com as águas converta-se em sabedoria coletiva capaz de mudar hábitos cotidianos e eleger gestores públicos capazes de refrear seus prazeres imediatistas/egoístas/privatistas em prol da sobrevivência do planeta. Já passou da hora de termos governantes que ajam como “gente grande” frente à realidade climática com a qual temos que aprender a lidar de modos menos catastróficos.

Os nomes verídicos de Sueli e Mônica, assim como as fotografias que abrem este artigo, foram mantidos e autorizados por ambas, a quem agradeço a disponibilidade e confiança que gerou o encontro aqui narrado.

Artigo publicado originalmente na Revista Cult

Referências:

GALEANO, Eduardo. Los Hijos De Los Días. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2012. (citação à p.78, tradução livre).

PICHON-RIVIÈRE, Enrique. Psicologia de la vida cotidiana. Buenos Aires: Nueva Vision, 2002. (citação à p.26, tradução livre).

WINNICOTT, Donald. A criança e o seu mundo (5a ed.) Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

(*) Docente do PPG Psicologia Social UFRGS, Apoiadora do Instituto “E se Fosse Você?” no Abrigo de mulheres Luciana de Abreu (POA/RS ([email protected])

***

As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.