Luciano Mattuella (*)

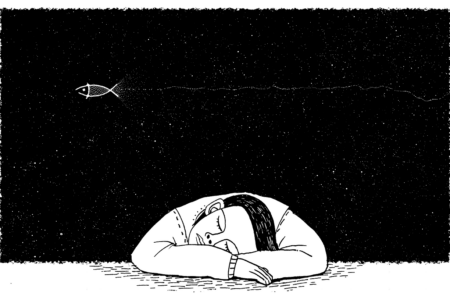

É um sonho recorrente o de estarmos caindo. Aposto que o leitor já teve uma dessas noites de ensaio de queda. Eu sempre sonhei com quedas de todas as formas, de todos os tipos. Os meus sonhos de queda mais marcantes foram aqueles de infância: estou na beira de um precipício muito alto e acabo caindo, por um motivo ou outro. Quando estou indo em direção ao solo, o desespero aumenta, a certeza do fim se anuncia. No exato momento em que meu corpo encontraria o chão, desperto afoito, suado, assustado.

Também posso apostar que o leitor sempre tenha acordado neste momento do sonho. Não é só meu este privilégio de ser poupado da morte enquanto durmo. É impossível sonharmos com a nossa própria morte. O mesmo inconsciente que nos convida à queda também nos protege do fim. Freud dizia que o sonho é o guardião do sono: enquanto estamos sonhando, podemos seguir dormindo, cantando para nós mesmos essa onírica canção de ninar. Um sono silencioso é assustador: precisamos supor que não estamos sós em nosso próprio inconsciente, que alguém ali quer que durmamos e descansemos.

E todos acordamos quando vamos nos deparar com a nossa própria morte, afinal só conseguimos sonhar com aquilo de que temos representação: nós não temos a mais vaga ideia do que seria morrer, do que seria não estarmos mais aqui. O sonho não sabe o que é o despertar, por isso nos joga para fora dele quando estamos para morrer. Freud também dizia que este ponto em que nos encontramos com o irrepresentável tem um nome: umbigo do sonho. Sempre achei bonita esta imagem, porque o umbigo é também aquilo que primordialmente nos une às nossas mães. É por aí que nos alimentamos e nos mantemos vivos, mas é necessário que o umbigo seja cortado para que possamos acordar para uma vida só nossa.

Em outros termos, a mãe, assim como a morte, é irrepresentável. Acordamos de um sonho no exato instante em que retornaríamos para dentro de um certo útero onírico. Assim como a morte, isso seria uma dissolução, uma volta a um estado mítico de completude. Mas nós já não somos mais mitos, somos estes personagens trágicos que representamos no mundo os nossos papéis de senhores do presente na medida em que servimos ao nosso passado. A infância é sempre um lugar para voltar, e é lá que estamos em casa. Somos como os caramujos: carregamos nas nossas costas a nossa casa de memória. Como bons neuróticos, todos os caminhos a esmo nos levam de volta para o nosso lar da infância.

Pensei em falar sobre isso com o leitor porque desde o começo da pandemia voltei a sonhar muito com quedas. Por vezes eu sonho que alguém cai da janela do vizinho. Outra vezes algum objeto cai e eu tento aparar com o meu pé. Mas muitas vezes eu sonho que eu estou caindo: de cima de um prédio, de uma roda gigante, de um penhasco, de um buraco subitamente aberto no chão. O desfecho, claro, é sempre o mesmo: acordo no exato instante em que sentiria o impacto. Muitos pacientes têm relatado esta recorrência dos sonhos de infância, como se tivéssemos todos retornando a um estado de desamparo primordial. Ao sonhar com a queda, é como se eu me preparasse, sempre de forma fracassada, para o momento em que eu finalmente seria levado por este vírus. Ou por qualquer outra doença ou acidente. Por um lado, é um ensaio da morte, por outro, é um convite a sempre saber que estou desperto e vivo. Uma lição que precisa ser repetida muitos vezes, como a tabuada que tínhamos que decorar na escola. Ao mesmo tempo em que as notícias nos falam de mais um brasileiro morto, nós também precisamos multiplicar nossos laços: cada vida que se perde neste misto de doença e perversidade nos chama de volta ao mundo. Uma forma nobre de honrarmos os mortos é sonharmos com o fim, mas despertarmos para o renovado começo de estar aqui, entre os nossos, dividindo a existência. E fazermos algo com isso.

Um outro momento em que sonhei tanto com quedas foi na época da morte do meu pai, há quinze anos. Ainda que não tenha sido por acidente, a doença que levou meu pai consumiu seu corpo de forma muito rápida e cruel. Eu tinha vinte e três anos na época e estava me formando: um fim já se anunciava para mim quando eu soube do diagnóstico do meu pai. Pude acompanhá-lo até a extremidade do umbral que o levaria para o outro lado, como um Caronte enlutado: na última noite que meu pai pode sonhar neste mundo, eu disse pra ele que, se ele quisesse, podia atravessar tranquilo o rio – eu cuidaria das coisas nesta margem daqui. Naquela madrugada recebemos, eu e minha mãe, o telefonema do hospital e eu até hoje fico imaginando com o que ele sonhava naquela noite.

Pouco tempo depois eu comecei a ler e colecionar livros sobre a morte de pais: Morreste-me, de José Luis Peixoto, A morte do pai, de Karl Ove Knäusgard, Patrimônio, de Philip Roth, entre tantos e tantos outros. Recentemente li Notas sobre o luto, de Chimamanda Adichie. São muitos os livros sobre a morte de pai e, curiosamente, são muito poucos os escritos sobre morte de mãe. Como se um pai, quando morto, virasse uma história, mas uma mãe morta não pudesse se transformar em palavra. Em que se transforma uma mãe morta?

Alguns anos depois tive uma resposta para esta pergunta. Eu estava em um congresso de psicanálise e, cansado de tantas palestras, saí do salão principal para ver a banca de livros que ficava na antessala do hotel em que era realizado o evento. Meu olhar já acostumado procurava alguma coisa sobre morte de pai. Foi neste dia que descobri o Morreste-me, de Peixoto. Não só eu vi o livro, mas também a colega psicanalista Maria Rita Kehl, que também olhava os livros à venda. Ambos fomos na direção do livro no mesmo instante, o que gerou aquele desconforto momentâneo que rapidamente se desfaz com a gentileza: “Imagina, Maria Rita, pode levar o livro, eu compro depois um exemplar”. Contei para Maria Rita que eu vinha colecionando livros sobre a morte de pai, porque o meu próprio pai havia morrido e eu ainda estava tentando contar pra mim mesmo essa história, ainda que pegando o luto dos outros emprestado. Lembro de ter falado sobre a quantidade de livros sobre morte de pai, e sobre quão pouco se escreve sobre a morte da mãe. Eu disse algo como “Parece que os pais viram livro depois de mortos”. A Maria Rita, com a sabedoria que lhe é notória, respondeu: “E as mães viram catedrais submersas”.

Eu não soube muito bem o que fazer com essa frase na época, mas deixei ela guardada comigo e hoje, neste momento em vivemos em um país em que estamos queimando livros e destruindo nossos templos, eu quis compartilhá-la com o leitor. Quantos foram os pais que se tornaram livros neste ano e meio? E quantas catedrais submergiram nos mares de insensatez que vieram ressacar nas nossas praias? Quantos de nós temos sonhado com quedas e com a nossa própria morte, tendo a boa-aventurança de acordarmos justamente na hora em que seríamos desfeitos. Quantos de nós ainda conseguimos nos afetar pela morte do outro como uma espécie de funeral às avessas, em que nos levantamos de nossos leitos com a renovada aposta de que a sutileza da vida ainda é muito maior que o absurdo da morte?

(*) Luciano Mattuella é psicanalista, membro da APPOA.

***

As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.