A primeira mulher assistida por Cristina* foi uma amiga, há cerca de 10 anos, vítima de violência obstétrica. Era a quinta gravidez, com um pedido de vasectomia do companheiro engavetado na unidade básica de saúde. A gestação não desejada remeteu-a imediatamente ao último parto, que havia sido extremamente traumático. A amiga começou a ter vontade de se suicidar, não suportando a ideia de ter que regressar ao hospital onde tinha sido tão maltratada. Disse para Cristina que, se não recebesse ajuda, esperaria os filhos irem à escola e o marido sair para trabalhar para então se enforcar.

Vendo a amiga emocionalmente destroçada, Cristina decidiu agir. Pesquisou remédios, fuçou, foi atrás do que poderia ser feito e como atuar da maneira mais segura possível. Se embrenhou por caminhos à margem da lei disposta a fazer o que fosse preciso para salvar a amiga, até que encontrou uma pessoa que fornecia a medicação – o misoprostol, também conhecido pelo nome comercial de Cytotec. O procedimento então foi realizado na casa de Cristina durante a noite.

Na manhã seguinte, a amiga lhe disse que jamais havia imaginado que um aborto lhe proporcionasse tamanho acolhimento e a noção de controle sobre o próprio corpo – controle este que lhe havia sido negado nas outras gestações. Achou que passaria por um processo terrível e, no fim, não foi nada disso. Ao ouvir o relato da amiga que até há pouco pensava em suicídio, Cristina se derramou em lágrimas. A partir daquele instante, decidiu que seguiria ajudando outras mulheres em igual situação.

Amanda Nunes, pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, entidade referência sobre o tema no Brasil, avalia que a existência de mulheres que ajudam outras mulheres a abortarem atende uma necessidade de saúde imediata. “Com a legislação penal, as mulheres ficam à mercê do mercado clandestino e enfrentam múltiplas violências e riscos, inclusive riscos de serem enganadas, de tomar substância perigosa ou sem efeito. Então essas pessoas tentam fornecer o apoio a uma emergência de saúde que é imediata. É um mecanismo que existe para reduzir os danos da criminalização do aborto e garantir que as mulheres tenham acesso a um procedimento seguro”, afirma.

A pesquisadora defende que se eliminem no Brasil as barreiras para se obter o misoprostol e, assim, se garanta o acesso ao aborto seguro. “Redes e grupos de acompanhantes que existem em várias partes do mundo mostram que o misoprostol é um medicamento seguro e que atua na proteção da saúde das mulheres. É um medicamento que não se usa só em aborto, mas também em emergência obstétricas e que, por conta de todo estigma em torno do procedimento de aborto, tem uma regulação bastante restritiva aqui no País. Nada justifica essa regulamentação. Têm medicamentos muito mais perigosos e que estão à venda nas farmácia.”

Para Amanda, as acompanhantes são um exemplo de como é importante flexibilizar a regulamentação e garantir que esse medicamento seja amplamente acessível como forma de proteger a saúde das mulheres. Pondera que o ideal seria que o aborto já fosse legalizado no Brasil, mas como não é, acredita que essas pessoas são importantes exemplos de como garantir o acesso a um procedimento seguro e de como há formas de aborto por medicamentos que precisam ser melhor regulamentados no País, com base em evidências, assim como tem sido em outros lugares do mundo.

Cristina não imaginava, todavia, que o socorro prestado à amiga aconteceria nos anos seguintes em progressão geométrica. Em cerca de 10 anos, ela já perdeu as contas de quantas mulheres ajudou a abortar. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a procura disparou. Por alto, calcula já ter auxiliado em torno de 400 mulheres. Ou mais. Residindo numa grande cidade universitária, ela mesma estudante do ensino superior, destaca que está em jogo um processo de cuidado que durante a pandemia foi extremamente necessário porque a mortalidade materna aumentou no Brasil. Somente em janeiro de 2021 foram mais de 40 acompanhamentos. A crise sanitária que paralisou o mundo lhe mostrou o papel de referência que a tarefa havia adquirido.

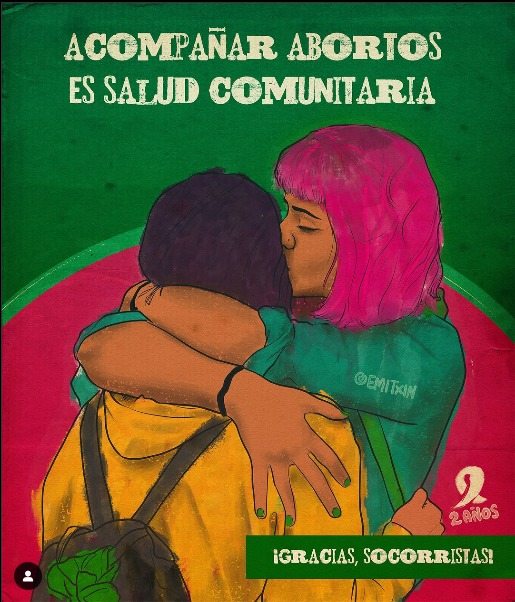

Ela define as acompanhantes como pessoas que encarnam a justiça por meio de seus próprios corpos para que outras mulheres possam ter acesso à medicação. Porém, na falta de uma legislação que permita isso, surgem grupos feministas que acompanham o aborto e que formam uma espécie de rede em várias partes da América Latina, formada por muitas “Cristinas”, pessoas com orientação específica e intimidade com a prática de acompanhar e orientar mulheres que queiram abortar.

Para ela, não há nenhuma justificativa para achar natural que pessoas morram por complicações de aborto. Por isso, defende que legalizar, despenalizar ou descriminalizar o aborto coloca o tema numa perspectiva mais de acordo com o que preconiza a Organização Mundial de Saúde (OMS). O aborto com remédio é recomendado pela OMS e, por isso, ela sustenta que o medicamento deveria ser disponibilizado no nível básico de atenção à saúde, com um agente comunitário sendo suficientemente capaz de orientar, manejar e fazer o cuidado da pessoa que aborta.

Como isso não existe, afirma que os grupos feministas de acompanhamento de aborto na América Latina estão na vanguarda das boas práticas em saúde e muito adiante da política pública institucionalizada. No que diz respeito ao acolhimento, Cirstina afirma que as acompanhantes de aborto “dão um “baile” em qualquer política pública instituída.

Geralmente, quando as pessoas entram em contato com ela, já estão bem resolvidas sobre a decisão de abortar. Cristina ressalta que não atua para convencer ninguém a abortar e o que pode acontecer é diálogo, conversas para expor os sentimentos que vêm junto com a decisão de interromper a gravidez.

O uso do misoprostol como medicamento capaz de induzir um processo de abortamento remete a mulheres do Rio de Janeiro das décadas de 1980 e 1990. Na ocasião, o remédio era vendido livremente em farmácias, indicado para desconforto gastrointestinal e tratamento de úlcera. Depois, com a descoberta de que o fármaco era usado para abortar, tornou-se proibido no começo dos anos 2000. Na época, as mulheres que disseminaram o uso do remédio como método abortivo ficaram conhecidas como “As anônimas do Cytotec”.

Atualmente, o misoprostol é de uso exclusivo de hospitais para controle de hemorragias, indução do parto vaginal e interrupção da gestação. Desde a proibição da venda em farmácia, quem for pego com o medicamento pode responder por “crime contra a saúde pública” ou “exercício ilegal da medicina”. Uma situação absurda, critica Cristina. Para ela, não tem cabimento criminalizar quem possibilita o acesso ao medicamento que induz a um aborto seguro, tal como recomendado pela OMS.

Em 2018, o uso do misoprostol chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, em que se discutiu a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Durante o debate, especialistas e entidades que defendem o aborto destacaram que a OMS possui um documento com orientações, baseadas em evidências, que permitem a realização segura do aborto. E citaram justamente a combinação do misoprostol e da mifepristona, ou apenas o misoprostol. A aspiração manual intrauterina é outro procedimento de baixa complexidade citado, indicado até a terceira semana de gestação, mas que também pode ser realizado até a 14ª semana.

“Se realizado em condições adequadas, esses procedimentos podem ser mais seguros do que um parto. O aborto com medicamentos é tão seguro que, segundo a OMS, até as nove semanas, pode ser realizado no ambiente mais confortável às mulheres, como a própria casa, após orientação médica”, afirmou na ocasião Rosires Pereira Andrade, representando a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

Professora de uma escola privada, Josiane* descobriu que estava grávida em dezembro de 2021. Junto ao companheiro, tomou a decisão de não prosseguir com a gestação. Procurou ajuda, falou com o ginecologista, tudo em vão. Comentou o que estava enfrentando com a psicóloga e ali obteve um caminho. A profissional havia tido outra paciente que passara pela mesma situação e, assim, ficou de lhe conseguir o contato de quem poderia ajudar.

Embora convicta na defesa da legalização do aborto, Josiane questionou a si mesma se essa era de fato a melhor decisão quando se viu diante do dilema. Ao mesmo tempo em que queria resolver a situação de maneira breve para não estender o tempo de gestação, enfrentou a dificuldade de não poder conversar sobre o assunto e encontrar quem a orientasse. Para ela, ter acesso ao medicamento no início do processo era fundamental e não poder ter acesso ao sistema de saúde foi seu maior fardo.

A psicóloga, certo dia, conseguiu o contato de quem poderia lhe ajudar. Era Cristina. Mais de um ano após ter realizado o aborto, o sentimento de Josiane é de ter sido “abençoada” por conhecer Cristina. Ali encontrou o conforto em saber como as coisas iriam acontecer. A experiência de Cristina, fruto das centenas de acompanhamentos feitos, deu a Josiane a confiança de que o procedimento seria bem sucedido.

O sentimento de injustiça de não poder acessar o sistema de saúde e fazer o aborto de modo legal lhe atravessa ainda hoje. O aspecto do silenciamento também. De tudo o que viveu, a maior dor é não ter tido o direito de falar abertamente sobre o tema, ainda que o corpo seja seu. É o elemento que mais lhe incomodou e travou todas as fases do processo.

Ao dar a entrevista para o Sul21, Josiane pediu anonimato não para se esconder de familiares ou amigos próximos, pois estes sabem que ela abortou, mas sim porque, aos olhos da lei brasileira, ela é considerada uma criminosa e ainda pode ser presa – a lei prevê oito anos para que o crime seja prescrito. Não poder falar abertamente da experiência é seu maior drama, mesmo um ano após o aborto.

A ecografia feita antes do procedimento é um trauma para Josiane. Não pela decisão de realizar o procedimento, porque quanto a isto já havia convicção, mas pelo ambiente criado pela médica que fez o exame. Ela questiona, com a voz encharcada de mágoa, que ninguém lhe perguntou se ela queria ver o feto; ninguém lhe perguntou se ela queria ouvir o coração do feto. Ela simplesmente foi obrigada a ver e ouvir.

“Olha que legal, você está grávida”, disse a médica. Não, não era legal. Josiane não queria ouvir alguém dizendo que era “legal” estar grávida. Não poder dizer que não queria ver o feto fez tudo ser mais traumático, o mais dolorido de todo o processo de abortamento.

Após concretizar o procedimento, todavia, a cena da ecografia se repetiu. Josiane foi fazer outro exame para verificar se havia restos ovulares e se seria preciso fazer uma curetagem. A médica que lhe atendeu foi a mesma da primeira ecografia. Surpresa, a profissional não entendeu o que havia acontecido com a gestação que o exame anterior mostrara estar tão bem. Novamente, Josiane teve que mentir, não pôde falar a verdade.

Se os exames pré e pós aborto foram um sofrimento psicológico, o aborto propriamente dito foi o oposto. Com 13 semanas de gestação, Josiane chegou na casa de Cristina por volta das 15h e saiu às 23h. Destas oito horas, as recordações são de tranquilidade, acolhimento e respeito.

Josiane destaca que Cristina reservou um quarto da casa exclusivamente para recebê-la, gesto que ela descreve como uma demonstração de afeto e cuidado. Quando o medicamento começou a fazer efeito, sentiu muita cólica – embora nada tão diferente do ciclo menstrual ao qual já estava acostumada –, enjoo e vontade de vomitar. As reações, inclusive, reforçam em Josiane o quão ruim é não poder conversar abertamente sobre o assunto e saber de antemão o que poderia sentir.

O processo aconteceu em meio a um forte sangramento e até nisto ela chama atenção para a postura da acompanhante, que em nenhum momento fez qualquer comentário sobre a sujeira do quarto e do banheiro. Maravilhosa, assim Josiane a define.

Cristina explica que o perfil de mulheres que ela atende é variado, desde pessoas com muito dinheiro até outras com poucos recursos. A intenção é, cada vez mais, chegar nas mulheres que menos podem e que mais sofrem com a falta de acesso a informação de qualidade, além de contextos sociais criminalizantes ou persecutórios. Há o entendimento de que quanto mais avançado o estágio da gestação, mais vulnerável é essa mulher porque levou mais tempo para ser acolhida – e provavelmente mais cuidados serão necessários após o procedimento.

Dados da Pesquisa Nacional de Aborto 2016 mostram que metade das mulheres brasileiras que abortam todos os anos precisam ser internadas. São 250 mil mulheres a cada ano nos leitos do SUS por abortos inseguros. No Brasil, os gastos com internações por complicações de aborto custaram ao Sistema Único de Saúde R$ 486 milhões entre 2008 e 2017. Por outro lado, segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas de 2% a 5% das mulheres que realizam aborto com medicamentos confiáveis podem necessitar de intervenção médica posterior.

Entre as complicações graves provocadas pelo aborto inseguro estão hemorragia, infecções do trato reprodutivo, infecções do trato genital superior, choque séptico, perfuração de vísceras, traumatismos genitais e sequelas como dor pélvica crônica e infertilidade. As complicações causadas por aborto clandestino e inseguro fazem com que muitas mulheres corram risco de morte – chamados de near miss. Segundo o Ministério da Saúde, houve 1,6 milhão de hospitalizações por aborto entre 2008 e 2017. Casos de near miss corresponderam a 2,5% dessas hospitalizações: isso significa que 40 mil mulheres quase morreram em hospitais brasileiros após terem realizado abortos inseguros.

As pesquisadoras que participaram do debate no STF, em 2018, explicam não ser possível precisar, com exatidão, quantas mulheres morrem ou sofrem graves sequelas por aborto no Brasil. Mas dá para se ter uma ideia do quadro. Somente em 2016, o SUS registrou pelo menos 203 mortes de mulheres por aborto (uma morte a cada dois dias). O “pelo menos” deve-se ao fato de que muitas mulheres chegam ao serviço de saúde e não contam que realizaram um aborto com medo de denúncia ou retaliação. Nestes casos, é comum o médico só registrar a causa terminal, como hemorrágica ou infecciosa, e não citar o que causou a hemorragia ou a infecção.

Com centenas de acompanhamentos realizados, Cristina conta já ter atendido alguns casos em que foi preciso transferir a pessoa para um hospital, destacando que foram situações realizadas no tempo oportuno, com a mulher consciente e caminhando. Ela salienta nunca ter passado por uma situação de risco de morte da gestante.

Acima de tudo, Cristina é convicta ao afirmar que o aborto não deve ser uma experiência traumática em nenhuma idade gestacional, embora seja uma experiência intensa e longe de uma decisão fácil, sobretudo no contexto de criminalização da prática.

Se tem medo por agir à margem da lei? Não, nenhum. Se tivesse, não faria, explica. O risco existe e, para reduzi-lo, as acompanhantes são cuidadosas. A confiança de umas nas outras é a base de tudo. Cuidar-se para poder cuidar. Se o Estado vai agir para criminalizá-las acusando-as de exercício ilegal da medicina ou crime contra a saúde pública, o entendimento é de que só lhes resta resistir.

Enquanto o aborto não for legalizado no Brasil, Cristina afirma que continuará ajudando mulheres que querem interromper a gestação. E mesmo que a prática deixe de ser proibida, acredita que não será do dia para a noite que o Estado dará conta da demanda.

Na apresentação ao STF em 2018, Tânia Lago, representando o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, destacou que a “causa não definida” foi a quinta maior morte de mulheres em idade fértil em 2016, sendo que destas, 556 morreram sem assistência médica. Os dados do SUS não contam as mulheres que morrem sozinhas, com medo da lei e da prisão, sem procurar um serviço de saúde.

“No caso brasileiro, a permanência de uma grande quantidade de óbitos femininos cuja causa permanece indeterminada certamente esconde mortes decorrentes de aborto clandestino”, ponderou Tânia. “Difícil imaginar razões que levariam à morte mulheres jovens sem registro de doenças e sem sinais de causas externas. Quantas serão decorrentes de aborto?”

Antonia* foi estuprada aos 15 anos. Ao engravidar, sua madrasta a estimulou a abortar. Naquele momento, entendeu que a real intenção dela era fazer com que mostrasse para o pai que era mesmo “sem vergonha” e tinha engravidado de propósito. Ela recusou e teve o filho.

Anos depois, já casada, foi estuprada pela segunda vez. Foi quando decidiu que o desfecho seria diferente. Mãe de três filhos, envolta num relacionamento abusivo, com um marido que a agredia, depois de 25 anos de casada ela finalmente se entendia como de posse do próprio corpo e sabia o que queria fazer. Procurou o medicamento Cytotec, mas sem sucesso. O marido não a deixava trabalhar, ela não tinha dinheiro, nem para quem pedir ajuda. Vivia apenas dentro de casa.

Conhecedora de ervas e chás, vislumbrou na natureza a saída possível para seu drama. E assim usou um método, a partir de uma fruta muito conhecida, para induzir a dilatação e conseguir abortar. Reclusa 24 horas dentro de um quarto, tendo apenas a companha do filho mais velho segurando sua mão, Antonia ficou um dia inteiro sem se alimentar até concretizar a expulsão do feto, aos três meses de gestação. A experiência a fez entender ser dona do próprio corpo e que toda mulher tem esse direito.

O método utilizado lhe causou uma reação alérgica e, no dia seguinte, após ter febre e muito sangramento, precisou ir ao hospital fazer curetagem. A equipe médica não entendeu porque ela sangrava tanto e Antonia explicou ter tido um aborto espontâneo. Durante o atendimento, todavia, a sedação aplicada em Antonia lhe deixou num estado de torpor e ela acabou contando toda a verdade. Por sorte, a enfermeira era sua vizinha e se comprometeu a não contar nada – se a verdade viesse à tona, Antonia podia sair do hospital direto para o presídio. O ano era 1989.

Ao final da experiência, Antonia conta ter “virado uma mulher” para ajudar outras mulheres da comunidade que enfrentavam a mesma situação. Desde 1996, ela também se transformou nessa mulher que acompanha outras mulheres, então já conhecedora dos caminhos para obter o medicamento capaz de tornar o processo mais seguro.

Tempos depois, Antonia conheceu Cristina e, desde então, as duas se ajudam e se dedicam a realizar a vontade de mulheres que o Estado brasileiro se recusa a reconhecer legalmente. Com a ajuda de Cristina e de outras acompanhantes, Antonia hoje se sente melhor preparada e com mais conhecimento técnico e emocional para prestar esse atendimento.

Amanda Nunes, da Anis, diz que os casos recentes de meninas que tiveram extrema dificuldade para abortar em Santa Catarina, Piauí e Espírito Santo, evidenciam como é o cenário de aplicação da lei do aborto em caso de estupro no Brasil – ainda que décadas depois da experiência de Antonia. A situação é mais grave considerando que as meninas compõem a principal parcela da população vítima de estupro – pela lei brasileira, relação sexual com meninas menores de 14 anos de idade é considerado estupro de vulnerável e, portanto, tem direito ao aborto.

Além do serviço de aborto legal se concentrar nas capitais, Amanda enfatiza que as mulheres enfrentam muitas burocracias para acessá-lo. A falta de informação sobre o direito ao aborto legal, somado ao medo de serem julgadas e mal tratadas nos serviços de saúde, colabora para que muitas meninas e mulheres se arrisquem em abortos clandestinos e inseguros.

“Anualmente tem um número muito pequeno de procedimentos registrados no Sistema Único de Saúde. O próprio fato do aborto ter essa lei penal, ameaçando de punição os profissionais e regulando o acesso ao procedimento, torna o aborto (legal) não um direito, mas uma exceção”, pondera a pesquisadora do instituto Anis.

“Para uma mulher vítima de violência sexual conseguir acessar o aborto legal, ela vai ter que passar por avaliação de profissionais de saúde que exercem funções próprias de autoridades policiais, questionando o relato da mulher sobre a violência, perguntando, como se autoridade policial fosse, para que então ela consiga ter acesso ao procedimento. A própria regulação do aborto o torna excepcional e faz com que esses profissionais estejam no controle, até penal, do procedimento”, explica.

No caso da gravidez de risco a situação não é muito diferente. Amanda afirma que há médicos que só oferecem a possibilidade do aborto quando o risco já ultrapassa em cinco ou dez vezes o risco normal de uma gestação. Ela lembra que já houve casos de malformações do feto incompatíveis com a vida em que o direito ao aborto legal foi negado apesar da inviabilidade da vida fora do útero. Nestas situações, as mulheres foram forçadas a levar adiante a gestação até o final para depois somente enterrar o bebê.

“A gente tem um cenário em que o aborto seria permitido, mas o próprio fato de ter a ameaça da lei penal, torna na prática o acesso muito difícil para as mulheres. E os profissionais de saúde muitas vezes não querem ofertar o aborto por temerem sofrer represálias, serem taxados de abortistas ou enfrentar algumas regulação indevida”, explica a pesquisadora da Anis.

Em 2020, o que já era ruim ficou ainda pior. O governo do ex-presidente Jair Bolsonoro emitiu uma portaria via Ministério da Saúde obrigando os profissionais de saúde a notificarem o caso de violência sexual à polícia. Tal determinação restringiu ainda mais a segurança das mulheres em buscar o aborto legal e constrangeu os profissionais de saúde. A portaria foi recentemente revogada pelo novo governo federal.

“O estupro é um crime de muito difícil comprovação. Então imagina aquela mulher ser forçada a comparecer na polícia, fazer denúncia, passar por um processo penal que, no final, aquele aborto pode vir a ser caracterizado como um crime”, salienta Amanda.

Cristina é direta ao dizer que gosta muito de auxiliar mulheres que querem fazer aborto e não se imagina abandonando essa função. Ainda que o aborto venha a ser legalizado no Brasil, considerando as dificuldades enfrentadas nos países vizinhos (Argentina, Uruguai e Colômbia) no que se refere ao cumprimento da lei, ela vislumbra que aqui não será diferente e, portanto, ainda será preciso socorrer mulheres que queiram abortar.

Isso não significa, todavia, que reflexões sobre a profissão após concluir a faculdade e as condições próprias de subsistência não permeiem seus pensamentos. Ela vê colegas passando em concurso público, financiando um imóvel, um automóvel, seguindo o caminho tradicional que o mundo do “trabalho oficial” permite, enquanto sua escolha de vida é bem distinta. Ao mesmo tempo em que age por amor, tem a consciência de ser um trabalho que lhe impõe privações e nenhuma remuneração.

Atenta com a possibilidade da legalização do aborto avançar no País, pontua que o Brasil não tem um judiciário favorável à causa e cita os exemplos recentes, durante a pandemia, de adolescentes que foram impedidas ou tiveram grande dificuldade em abortar pelas vias legais. Num cenário desfavorável, Cristina acredita que as experiências latino-americanas são muito interessantes e dão pistas de como organizar a luta transgeracional.

Um aspecto caro para ela é a defesa da educação sexual integral como um direito humano. Na Argentina isso já é lei há algum tempo e provavelmente colaborou para formar a geração de mulheres e outras identidades com capacidade gestante que foi às ruas lutar pelo direito de decidir sobre o próprio corpo. No Brasil, avalia Cristina, ainda é preciso avançar na formação de uma geração com consciência sobre o tema e outra visão de mundo.

Acima de tudo, salienta não ser possível “comprar” a ideia de uma lei da mordaça que impeça de falar do assunto, tampouco aceitar o chamado “estatuto do nascituro”, que diz já em vigor, embora não seja lei.

Se tem uma terra de “aborteiras” de primeira categoria é o Brasil, costuma dizer. Para ela, a mortalidade de mulheres por complicações de aborto inseguro é um crime de Estado. E aquelas que, como ela, acompanham e orientam mulheres a realizar aborto de modo seguro, não podem ser criminalizadas.

Quem se responsabiliza pelos filhos da mulher morta num aborto inseguro? Pelos pais que ela ajudava a sustentar? Pela vida interrompida? Pelos sonhos profissionais abandonados? São perguntas que Cristina deixa soltas no ar ao final da entrevista, ancoradas na coragem e afeto de quem já auxiliou centenas de mulheres a abortarem. E não perdeu nenhuma.

E enfatiza a frase costumeiramente dita pelas hermanas argentinas: “Não estamos todas. Faltam as mortas devido à inexistência de aborto legal e seguro no País”.

*Os nomes das mulheres foram alterados por medida de segurança